火车缓缓停靠在杭州东站,车门打开的瞬间,一股湿润清新的空气扑面而来。七月的杭州,空气中带着恰到好处的温热,像是母亲温柔的拥抱。站台上人来人往,我却忍不住停下脚步深深呼吸——这就是江南的味道啊。

记得小时候读白居易的诗句"江南忆,最忆是杭州",如今真正踏上这片土地,才明白诗人笔下的眷恋从何而来。拖着行李箱走出车站,满眼都是郁郁葱葱的绿。杭州的绿化做得真好,街道两旁的行道树在空中交织成绿色的穹顶,阳光透过枝叶洒下斑驳的光影。

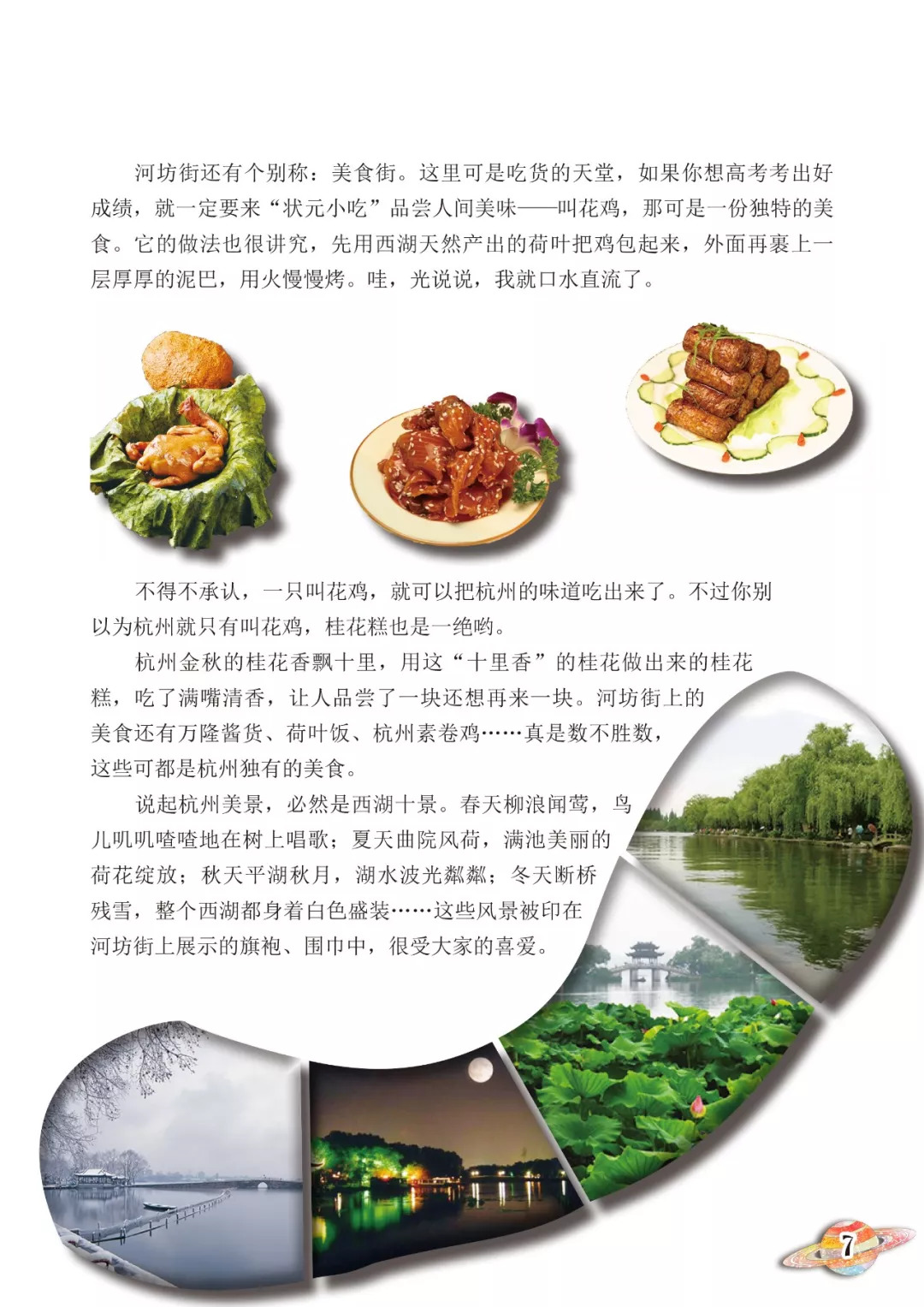

迫不及待地赶往西湖。当那片传说中的水域真正展现在眼前时,我竟一时说不出话来。湖水比想象中更加辽阔,远山如黛,近水含烟。游船在湖面划出浅浅的波纹,几只水鸟悠闲地掠过水面。站在湖边,能感受到微风带着水汽轻轻拂过脸颊。那一刻突然理解了苏轼为什么说"欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜"——这份美确实难以用语言形容。

沿着湖滨路慢慢走,发现杭州真是个奇妙的城市。一边是千年不变的湖光山色,一边是现代化的高楼大厦。穿着汉服的姑娘和西装革履的上班族擦肩而过,却丝毫不觉得违和。街角的便利店隔壁可能就是一家百年老字号,这种传统与现代的交融让人着迷。

路过一个公交站时,看见几位老人在树荫下下象棋,旁边放着冒着热气的龙井茶。他们操着软糯的杭州话闲聊,偶尔传来爽朗的笑声。这个画面至今印在脑海里,或许这就是杭州独有的生活节奏——从容不迫,诗意盎然。

初到杭州的这几个小时,已经让我对这个城市产生了深深的好感。它既保留着古都的风韵,又充满着现代的活力。而我知道,这仅仅是个开始,更多的惊喜还在后面等着我去发现。

沿着苏堤慢慢走,脚下的石板路被岁月磨得发亮。六月的阳光透过柳枝洒下细碎的光斑,堤岸两旁的桃树虽然过了花期,但新绿的叶子在风中轻轻摇曳。湖水在脚下荡漾,偶尔有游船经过,船夫的摇橹声和游客的笑声飘得很远。我记得那天特别早,晨雾还没完全散去,整个苏堤笼罩在薄纱般的雾气里,远处的保俶塔若隐若现,真像走进了一幅水墨画。

三潭印月比想象中还要精致。站在小瀛洲上,能清楚看见湖中那三座石塔。塔身布满了青苔,据说每到中秋夜,人们会在塔内点起烛火,烛光从圆孔中透出,映在水面就像真正的月亮。同行的导游讲起苏轼疏浚西湖的往事,这些石塔最初是用来标示水域界限的。看着这些历经千年的石塔,忽然觉得它们不仅是景点,更是活着的史书。有个当地老人坐在湖边钓鱼,他说自己从小就在这一带玩耍,这些石塔见证了他从孩童到白头的岁月。

断桥其实并不“断”。站在桥头望去,白堤像一条玉带横贯湖面。关于许仙和白娘子的传说让这座普通的石桥充满了浪漫色彩。桥边的荷花正开得热闹,粉白的花瓣在绿叶间格外醒目。我想起小时候看《新白娘子传奇》时,总为断桥相会的情节感动。现在亲身站在这里,虽然看不到雪景,但能想象冬日初雪时,桥面积雪未消,远远望去仿佛断开的景象。

在湖边遇到一对拍婚纱照的新人,新娘的白色头纱被风吹起,身后的断桥和远山构成绝美的背景。摄影师不停地调整角度,想要捕捉最完美的瞬间。这个画面让我想起杭州这座城市的气质——它既承载着千年的传说,又见证着当下普通人的幸福时刻。

漫步西湖的这一个下午,时间仿佛变得很慢。每个转角都能遇见不同的风景,每处景致都藏着故事。西湖的美不张扬,它静静地在那里,等着你去发现,去感受。或许这就是江南特有的韵味,温柔而持久,像一杯上好的龙井茶,需要慢慢品才能尝出其中的滋味。

雷峰塔在夕阳下泛着温暖的光泽。这座重建的古塔依然保留着历史的厚重感,每一层檐角都悬挂着铜铃,风过时发出清脆的声响。登塔时,石阶被无数游客的脚步磨得光滑,扶手处的雕花却依然清晰。站在塔顶眺望,西湖全景尽收眼底,远处的城市轮廓与近处的湖光山色形成奇妙的对比。关于白娘子被镇在塔下的传说给这座建筑蒙上了神秘色彩,但更打动我的是它真实的历史——始建于五代,历经战火与重建,见证了杭州城的兴衰变迁。塔内的砖墙上还保留着宋代的原物,触摸那些斑驳的砖石,仿佛能感受到时光在指尖流淌。

灵隐寺的香火气息从山门外就能闻到。走进寺院,参天古木投下清凉的树荫,飞檐斗拱的建筑在绿荫中若隐若现。大雄宝殿里的佛像庄严慈悲,不少香客虔诚地跪拜祈福。最让我印象深刻的是寺后的飞来峰石窟,那些雕刻于宋元的佛像历经风雨侵蚀,面容却依然安详。记得遇到一位正在清扫落叶的僧人,他告诉我这些石刻已经在这里静观人间八百多年。他说每天清晨诵经时,总能听见鸟鸣与钟声在山谷间回荡,那种宁静让人忘记尘世烦扰。

龙井村的茶园像绿色的波浪铺满山坡。正值采茶季节,茶农们戴着斗笠在梯田间忙碌,手指轻巧地采摘着嫩芽。走进一家茶农的小院,主人热情地邀请我们品茶。他演示着传统的炒茶工艺,茶叶在烧热的铁锅里发出细微的爆裂声,清新的茶香瞬间弥漫开来。冲泡后的龙井茶在玻璃杯中舒展,茶汤清澈透亮。细细品味,先是淡淡的苦涩,随后涌上清甜的回甘。主人说他们家世代种茶,最老的茶树已经两百多岁。他指着远处说,真正的狮峰龙井就产自那片山坡,特殊的土壤和气候造就了独特的香气。

在茶园里还遇到一群写生的学生,他们的画板上,连绵的茶山与采茶人的身影构成生动的画面。有个女孩说这是她第三次来龙井村写生,每次都能发现不同的美。看着她专注描摹茶叶纹理的样子,我突然理解了什么叫做“活着的文化”。这些古老的技艺和传统,正因为有这样一代代人的传承,才能历经千年依然鲜活。

离开龙井村时,我买了两小罐新茶。不是为了带回家喝,而是想留住这个午后在茶山感受到的宁静。杭州的文化底蕴就藏在这些地方——在雷峰塔的砖石里,在灵隐寺的晨钟里,在一片片茶叶的清香里。它们不张扬,却深深扎根在这片土地,成为这座城市最独特的印记。

河坊街的青石板路被岁月磨得发亮。两旁是飞檐翘角的明清建筑,朱红窗棂间挂着灯笼,夜幕降临时会亮起温暖的光。老字号店铺里飘出定胜糕的甜香,胡庆余堂的药柜还保持着百年前的模样。有个做糖画的老爷爷,手腕轻转就能勾勒出龙飞凤舞的造型。他在这条街上做了四十年糖画,说现在的年轻人也爱买这些传统小吃,只是拍照的时间比品尝的时间长。街角传来婉转的越剧唱段,几位老人坐在竹椅上打着拍子,他们身后的玻璃幕墙大厦倒映在青瓦上——这是杭州独有的风景,古典与现代在此刻重叠。

钱江新城的灯光在黄昏时分次第亮起。市民中心的流线型建筑像展开的书卷,城市阳台延伸向江面,对岸的奥体中心宛如绽放的莲花。在这里遇到穿汉服拍照的姑娘,裙摆在江风中飘动,她们身后是霓虹闪烁的来福士广场。江堤上有夜跑的年轻人,耳机里可能是流行音乐,也可能是宋词吟诵。记得坐在江边长椅时,旁边有位阿姨在视频通话,她对着手机那头的孙子说:“奶奶在钱塘江边呢,就是课本里写的那条江。”她挂断电话后对我笑笑,说儿子在新加坡工作,每次视频都要带他看看杭州的新变化。

杭州人似乎掌握着平衡生活的秘诀。早晨在西湖边能看到打太极的老人与晨跑的上班族共享一片绿地,星巴克隔壁就是茶摊,有人用笔记本处理邮件,也有人捧着紫砂壶慢饮龙井。地铁里遇见一位背着画板的学生,他要去美院上课,速写本里夹着刚在河坊街买的剪纸。周末的运河边,年轻父母带着孩子坐水上巴士,这条古运河如今连接着老城区与新兴商圈。

我住的民宿主人是位退休教师,她阳台正对着保俶塔。有天傍晚她泡着龙井说,三十年前这里还能听见蛙声一片,现在窗外是城市灯火,但保俶塔的剪影始终没变。“杭州啊,就像个既会穿旗袍也会穿西装的江南女子。”她笑着比喻。这个画面一直留在我记忆里——现代高楼与传统古塔在暮色中静静对望,就像这座城市的气质,既保留着千年古都的从容,又焕发着新时代的活力。

在杭州最后那个下午,我特意又去了次河坊街。卖糖画的老爷爷正在教一个小男孩画兔子,孩子母亲用手机记录着这一幕。或许这就是杭州最动人的地方——它让古典活在日常里,让现代生长在传统中。当夕阳把新城玻璃幕墙染成暖金色时,我明白这座城市早已把千年文脉织进了现代生活的经纬。

行李箱的滚轮在月台上发出规律的声响。我回头望了眼杭州站的方向,站前广场上那棵老香樟树的轮廓渐渐模糊。来时满心期待,去时装满回忆,这大概就是旅行的意义。

整理照片时发现一张抓拍。在苏堤那天下着小雨,有位环卫阿姨把自己的伞撑在流浪猫上方,自己戴着斗笠继续清扫落叶。雨水顺着她的斗笠边缘滴落,那只橘猫安心地舔着爪子。这个瞬间比任何风景照都让我触动——杭州的美不只在于山水,更在于这些不经意的温柔。还有在龙井村,茶农邀请我们品尝明前茶,他粗糙的手掌托着白瓷杯,碧绿的茶汤映着他朴实的笑容。这些画面让我明白,所谓城市记忆,往往是由人与人之间的温度构成的。

这次旅行改变了我对“历史”的认知。以前总觉得历史是课本里冰冷的年份和事件,但在雷峰塔触摸那些刻满岁月痕迹的砖石,在灵隐寺看香客将心愿系上许愿树,忽然懂得历史其实是无数个这样的瞬间堆叠而成。杭州让我看见,千年文化不是封存在博物馆的标本,而是活在市井烟火里的呼吸。记得离杭前夜在西湖边坐着,月光下的湖面像铺了层碎银,远处隐约传来《梁祝》的小提琴声——那一刻突然理解为什么白居易会说“未能抛得杭州去,一半勾留是此湖”。

高铁启动时,邻座小女孩趴在窗边问妈妈:“我们还能再来吗?”她手里还捏着河坊街买的丝绸手帕。这让我想起自己第一次离开外婆家时的心情。有些地方就是这样,明明只停留了几天,却仿佛已经住了很久。杭州的山水人文像慢发酵的龙井茶,初品清雅,回味却愈发绵长。我甚至开始想念清晨西湖边湿润的空气,那种混合着水汽与茶香的味道,在北方城市是闻不到的。

或许旅行的意义不在于去了多少地方,而在于找到与自己内心对话的契机。杭州教会我用更从容的节奏生活——不是非要赶完所有景点,坐在长椅上看鸳鸯戏水也是旅行;不是非要拍到完美照片,用眼睛记录暮色中的雷峰塔更值得珍藏。这些感悟将伴随我回到日常课堂,当在地理课上听到“杭州”二字时,嘴角会不自觉扬起微笑。

列车穿过晨雾中的江南丘陵。我翻开笔记本,最后一页写着那晚民宿主人说的话:“杭州永远在这里,等你们带着新故事回来。”是啊,这次带走了满心的留恋,也种下了再会的期待。或许某个春天,我会再次站在苏堤的桃树下,看新柳拂过水面,那时定会想起十四岁这年,杭州赠予我的所有感动与成长。